El CEREBRO

''Para saber más sobre el cerebro...''

1.

El origen de las ideas.

Un reciente estudio confirma que el origen de las ideas, la creatividad y la genialidad surgen cuando la parte de nuestro cerebro más racional y de mayor concentración, es acallada.

"La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado al regalo". Albert Einstein

La idea de que nuestra genialidad y las ideas parten de un nivel profundo de nuestra mente no es nueva. La cita de Einstein resume claramente lo que muchas culturas perciben desde la antigüedad. Lo que sí es novedoso, tiene que ver con los recientes experimentos científicos que han podido detallar cómo sucede este mecanismo en nuestro cerebro, ver cómo se mueve la información de una zona a otra y cómo se van "iluminando" determinadas regiones a medida que surgen las ideas.

Un reciente estudio llevado a cabo por un equipo científico de las universidades de Londres y Viena, publicado en la revista Plos One, ha confirmado cómo un cerebro relajado, y no obsesivamente concentrado en resolver un problema, logra obtener las ideas que aportan soluciones.

Una mente en blanco –detallan estos científicos-, permite la expresión de áreas del cerebro que procesan información a nivel subconsciente. De este modo, y sin previo aviso, se reciben a nivel consciente las ideas y soluciones que afloran de esta mente "profunda".

Según explica Joydeep Bhattacharya de la Universidad de Londres, "centrarse en el problema es importante, pero concentrarse demasiado es perjudicial porque puede bloquearnos. El pensamiento creativo relaciona ideas que no tienen conexión aparente entre ellas. Este tipo de relación raras veces puede forzarse de manera consciente".

"Es asombroso, durante cierto tiempo el cerebro conoce la solución pero nosotros no"

Para llevar a cabo la investigación, se realizaron electroencefalogramas a veintiún voluntarios a los que se pidió que resolvieran unos problemas. Estos sólo podían solucionarse por inspiración y no por deducción. La mayoría de los voluntarios tras intentar resolver los problemas utilizando concienzudamente todo tipo de razonamientos, no lograron conseguirlo. El bloqueo mental al que llegaron se registró con una gran intensidad de ondas gamma en los electroencefalogramas. Se trata de unas ondas generadas en la parte posterior del cerebro y que se asocian a la atención selectiva consciente. Por el contrario, un pequeño grupo de voluntarios logró encontrar la solución a los problemas acallando esa región del cerebro y permitiendo activar otras regiones del cerebro que producen ondas alfa, relacionadas con un estado de mayor relajación.

El equipo de Joydeep Bhattachar incluso fue más allá, al descubrir que en la corteza frontal derecha, el lugar en el que se localiza el origen de las ideas, empezaba a generarse un patrón de actividad ocho segundos antes de que el individuo fuera consciente de la nueva idea que estaba teniendo. "Es asombroso, durante cierto tiempo el cerebro conoce la solución pero nosotros no", afirma Bhattachar.

La presencia de dos mentes es evidente: la mente concreta y la abstracta, la consciente y la subconsciente, la racional y la intuitiva, la que genera ondas gamma y la que vibra con ondas alfa. Dependiendo de la persona, se manifiesta en una mayor medida una u otra como se ve en el ejemplo de los voluntarios de este experimento. Ambas mentes se complementan una a la otra, y crean una imagen de nuestro entorno única, sin divisiones. Sin embargo ambas piensan y procesan las emociones de manera totalmente diferente. Se sabe que la mente abstracta no contempla referencias temporales, trabaja fuera del tiempo y se centra básicamente en el aquí y el ahora. Percibe el entorno, las personas y la naturaleza con un gran sentido de la unidad. No posee la capacidad de emitir juicios del tipo bueno/malo, positivo/negativo, cuyo origen se encuentra en la mente concreta.

Un cerebro relajado, y no obsesivamente concentrado en resolver un problema, logra obtener las ideas que aportan soluciones.

Es la mente que impulsa, que alberga la naturaleza aventurera, optimista y sociable. Se encarga de la comunicación no verbal y siempre piensa sin encasillamientos. En cuanto a la mente concreta, se sabe que trabaja gestionando la energía y la información que produce la mente abstracta para traducirla en la vida de un modo práctico. Por ello trabaja perfectamente con las referencias temporales, con las clasificaciones, juicios y análisis de todo tipo. Tiene un total sentido de la individualidad, que contrasta con el de globalidad de la mente abstracta. Es una mente razonadora, perfeccionista y polifacética.

Aunque no seamos conscientes, se expresan en momentos diferentes. La cuestión es, como sugería Einstein, ¿A cual le damos el control, al regalo sagrado o al fiel sirviente?.

López, J.M (2013). El origen de las ideas. Recuperado de:http://www.revistafusion.com/201210312635/Ciencia/Ciencia/el-origen-de-las-ideas.htm

2.

¿Porqué los antidepresivos causan más daños que beneficios?

Los antidepresivos causan más daños que beneficios. Esta ha sido la conclusión de un reciente artículo publicado en la revista Frontiers in Psychology, que lleva por título: Primum Non Nocere: An Evolutionary Analysis of Whether Antidepressants Do More Harm than Good (Ante todo no hacer daño: un análisis evolutivo sobre si los antidepresivos causan más daños que beneficios).

El artículo ha vuelto a poner sobre la mesa el debate en torno a la utilización de los antidepresivos, tan habitualmente prescritos por los médicos de Atención Primaria y los especialistas en salud mental, y que en los últimos años ha sido objeto de importantes críticas, como la realizada por el equipo de Irving Kirsch (más información aquí). En esta ocasión, ha sido un equipo de investigación de la Universidad de McMaster (Ontario, Canadá), liderado por el biólogo evolutivo Paul Andrews, quién ha lanzado la voz de alarma.

Los autores del estudio han analizado el impacto de los antidepresivos en todos los procesos biológicos del cuerpo humano, concluyendo que, incluso en el mejor de los casos, los beneficios de estos fármacos no son comparables a los riesgos que conllevan para el organismo, entre los que se incluye la muerte prematura en pacientes de edad avanzada.

Según explican los investigadores, hay que tener en cuenta que el mecanismo de acción de los antidepresivos se basa en aumentar los niveles de serotonina en el cerebro, dado su papel regulador del estado de ánimo. Sin embargo, la serotonina es un neurotransmisor involucrado en otros muchos procesos, como la digestión, la coagulación de la sangre, la reproducción o el crecimiento.

De esta manera, y tras analizar el uso de estos fármacos en diferentes estudios, el equipo de Paul Andrews advierte que los antidepresivos conllevan serios efectos negativos en todos estos procesos que normalmente son regulados por la serotonina. Entre estos riesgos, destacan: problemas de crecimiento y desarrollo en bebés, problemas de estimulación sexual y de la función y desarrollo de los espermatozoides en adultos, dificultades digestivas (diarrea, estreñimiento, indigestión...) y dificultades en los procesos de coagulación (sangrado anormal), así como riesgo de accidente cerebrovascular en personas mayores. Además, los datos analizados muestran que las personas mayores que toman antidepresivos tienen una tasa de mortalidad más elevada en comparación con un grupo control.

Para el director del estudio, las pruebas son amplias y evidentes respecto a los efectos nocivos de los antidepresivos. Sin embargo, añade, "hasta ahora los debates precedentes sobre los antidepresivos no tenían en cuenta la evaluación global del efecto de estos fármacos en todo el organismo" (...) En este sentido, "tenemos que ser mucho más cautelosos en cuanto al uso generalizado de estos medicamentos", ya que "a millones de personas se les receta antidepresivos cada año, y el saber común acerca de estos fármacos nos hace creer que son seguros y eficaces". No obstante, advierte, los datos de este estudio "podrían cambiar nuestra forma de pensar respecto a estos fármacos tan conocidos". Si ampliamos nuestro punto de vista y evaluamos su efecto global: "se obtiene un beneficio mínimo frente a una importante lista de efectos negativos".

Paul W. Andrews, J. Anderson Thomson, Ananda Amstadter, Michael C. Neale. Primum Non Nocere: An Evolutionary Analysis of Whether Antidepressants Do More Harm than Good. Frontiers in Psychology, 2012; 3 DOI: 10.3389/fpsyg.2012.00117.

3.

¿Qué ocurre en el cerebro femenino durante un orgasmo?

Es la pregunta que lleva haciéndose algunos años el neurocientífico Barry Komisaruk, de la Universidad de Rutgers (EE UU). Según cuenta en la última edición de la revista Journal of Sexual Medicine, en su último estudio para averiguarlo colocó a 11 mujeres de diferentes edades en un escáner de resonancia magnética nuclear y les invitó a autoestimular el cérvix, el clítoris, la vagina y los pezones, por separado. Las imágenes cerebrales revelaron que durante el orgasmo se producía un aumento en zonas diferentes de la corteza sensorial en los tres primeros casos. Y que al estimular los pezones, además de las áreas del tórax, se activaban regiones cerebrales correspondientes a los genitales, lo que confirma que estimular los pezones también puede conducir a un orgasmo femenino.

En un orgasmo, la corteza sensorial cerebral es la primera en reaccionar. Pero después, la actividad se extiende al sistema límbico y, finalmente, alcanza el hipotálamo, que libera oxitocina, la hormona vinculada al placer.

Según Komisaruk, entender y controlar las áreas del cerebro que producen sensaciones placenteras puede ayudar a tratar la depresión, las adicciones e incluso la obesidad.

Sanz, E. (2011). ¿Qué ocurre en el cerebro femenino durante un orgasmo?. 2011, Re cuperado de Muy interesante Sitio web: www.muyinteresante.es.

Es una indiscutible realidad que estamos viviendo bajo el manto cultural del miedo. El miedo es como un fantasma infiltrado en todos y cada uno de los aconteceres humanos de nuestros días en los que influye. En una sociedad en la que tanto hablamos de esa libertad por la que la humanidad ha luchado desde siempre y en tantos frentes, el miedo, también desde siempre, ha sido el freno oculto y poderoso de esa lucha. También es cierto que cada cultura ha creado sus propios miedos, pues cada cultura ha pintado el miedo con matices diferentes, con lecturas diferentes, con significados diferentes. Por eso es tan amplia y extensa la historia y la cultura del miedo. Y por eso también se ha hablado y escrito tanto sobre el miedo.

De toda la paleta de registros de emociones y sentimientos que experimenta el ser humano, el miedo, quizá junto al placer, es quizá el más universal. Frente al placer, sin embargo, que sacia, el miedo puede ser azote sin límite, insaciable, perseguidor y castigador constante, convirtiéndose así en el maligno todopoderoso. Y de todo ello da muestra el uso cotidiano de la misma palabra miedo, pues esta es, con sus infinitas acepciones, una de las palabras mas utilizadas en el vocabulario universal. En cada idioma del mundo, en cada conversación, sea entre niños, jóvenes, adultos o viejos, sea de política, arte, ciencia o aventuras, sea sobre cine, lectura de libros, revistas o periódicos, sea en el medio radiofónico o televisivo, sea, en fin, a través de las redes sociales, la palabra miedo siempre aparece infiltrada. Sin duda, esto indica el valor y el significado que el concepto miedo tiene para el ser humano. Y esto ha justificado además, sobradamente, ese largo paseo del miedo, no solo como intermediario en las transacciones humanas, cualesquiera que estas hayan sido, sino como objeto de análisis filosófico, teológico, psicológico, social, educativo, jurídico, médico, psiquiátrico, cubriendo casi todo el arco del saber humano.

El miedo oprime y atenaza nuestra relación con los demás. Crea sufrimiento constante, todos los días. Y con esto me estoy refiriendo a esos miedos que todos reconocemos como miedos "sociales", miedos que sujetan, aprisionan, roban la libertad grande o pequeña ante la toma personal de tantas decisiones, sean en familia, en el colegio, en el trabajo, en el "júbilo desamparo" del envejecimiento, sea en la enfermedad o ante la presunción de la propia muerte. Muerte esta última, en su amplia acepción (desde la física a la social) que es, de alguna manera, el fondo último de todo miedo, pues al fin y a la postre, miedo es un sentimiento que se experimenta ante la pérdida posible de algo, sea la propia vida o la de tus seres mas queridos o el estatus social o la dignidad que hoy todos exigimos en una sociedad supuestamente libre.

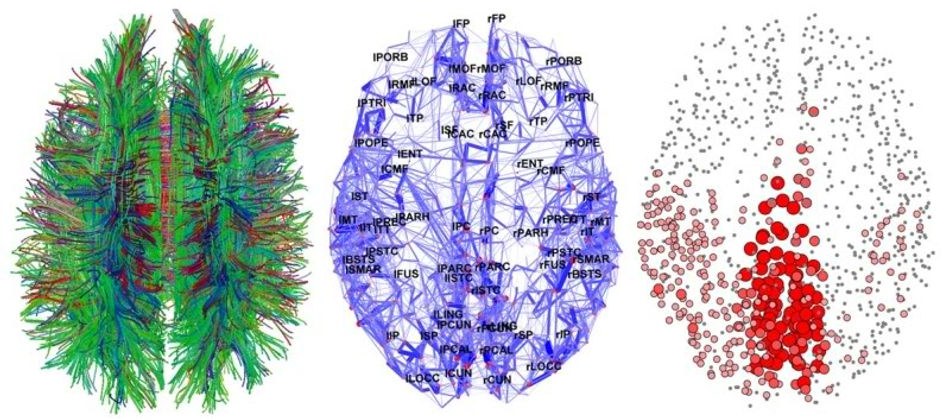

Ante este panorama, algo nuevo asoma en nuestro entorno cultural, permitiendo una nueva reflexión; y eso se debe a las ciencias del cerebro. Hoy empezamos a conocer ya los caminos cerebrales, los circuitos neuronales y sus procesos subcelulares y moleculares, a través de los cuales se aprenden y memorizan los miedos. Y también cómo estos pueden ser cambiados y hasta eliminados de nuestros cerebros. El conocimiento nuevo de cómo en el cerebro se construyen los sentimientos y cómo estos son elaborados en parte por modificaciones epigenéticas como resultado de la interacción de los individuos con el mundo humano que les rodea, nos puede llevar a la erradicación de los temores y miedos estériles. De ahí el valor de estos nuevos conocimientos. La neurociencia, la ciencia que estudia el cerebro y cómo funciona, ha brindado una nueva visión del problema, un enfoque diferente que nos puede llevar a un cambio de paradigma con el que poder valorar mejor el papel de esta emoción/sentimiento en las transacciones humanas, y encontrar, quizá, un mundo mejor, con menos sufrimiento.

A mí no me cabe ninguna duda de que el ser humano, de un modo cada vez mas acelerado en nuestros días, ha venido a tomar conciencia acerca de lo que el miedo representa en las interacciones sociales. Y no solo en las personas ya adultas, sino también en los niños, en la vida cotidiana, en cualquier actividad personal o institucional. Esa conciencia ha venido a recalar en el reconocimiento de que la sociedad humana, sus individuos, todos -en todo el arco de su existencia, desde el nacimiento, si no antes, y hasta su muerte-, viven bajo la carpa de una cultura del miedo ¿Pudiera este reconocimiento junto con los hallazgos de las ciencias del cerebro, la psicología cognitiva y unas renovadas humanidades (filosofía, sociología) ayudar a ver el miedo desde otra perspectiva y con ello erradicarlo y finalmente alcanzar una nueva cultura sin miedo?

¿Es posible una cultura sin miedo?

4.

Mora, F. (2015). ¿Es posible una cultura sin miedo?. Madrid: Alianza.

El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio izquierdo.

Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada Cuerpo Calloso, formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro.

Gracias a estas fibras, los dos hemisferios están continuamente conectados.

Cada hemisferio está especializado en funciones diferentes, de ahí que uno de los aspectos fundamentales en la organización del cerebro lo constituyan las diferencias funcionales que existen entre los dos hemisferios, ya que se ha descubierto que cada uno de ellos está especializado en conductas distintas.

Conviene saber también, que existe una relación invertida entre los dos hemisferios y nuestro cuerpo. Por consiguiente, el hemisferio derecho se encarga de coordinar el movimiento de la parte izquierda de nuestro cuerpo, y el hemisferio izquierdo coordina la parte derecha.

Funciones del hemisferio derecho

La parte derecha está relacionada con la expresión no verbal.

Está demostrado que en él se ubican la percepción u orientación espacial, la conducta emocional (facultad para expresar y captar emociones), facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes.

Diversos estudios han demostrado que las personas en las que su hemisferio dominante es el derecho estudian, piensan, recuerdan y aprenden en imágenes, como si se tratara de una película sin sonido. Estas personas son muy creativas y tienen muy desarrollada la imaginación.

Funciones del hemisferio izquierdo

El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos.

Parece ser que esta mitad es la más compleja, está relacionada con la parte verbal.

En el se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre, el "Area de Broca" y "Area de Wernicke"(áreas especializadas en el lenguaje y exclusivas del ser humano).

La función especifica del "Area de Broca" es la expresión oral, es el área que produce el habla.Por consiguiente, un daño en esta zona produce afasia, es decir, imposibilita al sujeto para hablar y escribir.

El "Area de Wernicke" tiene como función específica la comprensión del lenguaje, ya que es el área receptiva del habla.Si esta zona se daña se produce una dificultad para expresar y comprender el lenguaje.

Además de la función verbal, el hemisferio izquierdo tiene otras funciones como capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica, hacer deducciones...

¿Existe un hemisferio dominante?

El hemisferio que más se ha estudiado ha sido el izquierdo, ya que la mayoría de los estudios apuntan a que se trata del hemisferio dominante.

Parece ser que en los diestros domina el hemisferio izquierdo, y en los zurdos el hemisferio derecho.

Pero esto no quiere decir que tanto zurdos como diestros no puedan desarrollar mejor el hemisferio no dominante, ya que como se ha dicho anteriormente ambos están conectados.

De hecho, las personas que tienen el cerebro muy desarrollado, utilizan simultáneamente los dos hemisferios.

El hemisferio izquierdo vs hemisferio derecho.

5.

Aparicio Peréz, T. (2011). Los hemisferios cerebrales y sus funciones.2002,Recuperado de Puleva Sitio web: http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=3393

6.

¿Cómo reconoce el cerebro una cara?

Muchas veces nos hemos encontrado ante una montaña cuyas rocas tenían forma de cara humana, o conocemos historias como la de la mujer que creyó ver a Jesús en la tortilla que se disponía a comer. Pero, ¿cuál es el mecanismo por el que nuestro cerebro se asegura de si lo que vemos es o no un rostro de verdad?

Un estudio realizado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts indica que ambos hemisferios cerebrales tienen que ver en el proceso de reconocimiento facial, pero cada uno cumple una función diferente. Mientras que el giro fusiforme izquierdo informa de lo parecida que es la imagen a una cara, es, sin embargo, el derecho quien ofrece el veredicto final.

Para demostrar este efecto, los científicos emplearon imágenes por resonancia magnética del cerebro de los participantes en el experimento, a los que se les iban mostrando fotografías de caras, de objetos que lo parecían y de otros que no tenían nada que ver. Observaron que los patrones de actividad del hemisferio izquierdo cambiaban gradualmente según las imágenes se iban pareciendo más o menos a una cara. Por el contrario, en el lado derecho sólo se detectaban cambios si la imagen mostraba un rostro real. Cuando no era así, los patrones de actividad permanecían constantes, sin importar si el objeto se asemejaba más o menos a una cara. Además, la activación de la parte izquierda del giro fusiforme precedía en unos segundos a la de la derecha, por lo que parece que sería el hemisferio izquierdo el que haría el primer trabajo y pasaría la información al derecho.

Los científicos esperan conseguir más evidencias sobre la relación entre los hemisferios cerebrales mediante el empleo de electroencefalografía y la magnetoencefalografía, tecnologías que pueden ofrecer una visión mucho más precisa sobre la coordinación de la actividad cerebral.

Gonzalez, V. (2012). ¿Cómo reconoce el cerebro una cara?.Recuperado de Muy interesante Sitio web: http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/icomo-reconoce-el-cerebro-una-cara

Cerebro depresivo, cerebro hiperactivo.

Investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) han demostrado que las personas con depresión tienen mayor número de conexiones en todo el cerebro. De hecho, la principal diferencia de un cerebro depresivo es que está hiperconectado, según revelan los autores en la revista PLoS One. El hallazgo explicaría por qué la depresión clínica suele cursar con ansiedad, falta de atención y concentración, problemas de memoria y trastornos del sueño.

Según concluye Andrew Leuchter, investigador del Instituto de Neurociencia y Comportamiento Humano de UCLA y coautor de un estudio que implicó a 121 adultos con depresión severa, "el cerebro sano debe ser capaz de sincronizar, primero, y desincronizar, después, distintas áreas para reaccionar ante lo que nos sucede, regular el ánimo, aprender y resolver problemas". El problema del cerebro depresivo, añade Leuchter, es que conserva su habilidad para formar conexiones pero es incapaz de "apagarlas".

En los pacientes, el área del cerebro qeue mostraba más conexiones anormales era la corteza prefrontal, implica en regular el estado de ánimo, tomar decisiones y resolver situaciones problemáticas. "Cuando el cerebro pierde su capacidad de controlar sus propias conexiones, es incapaz de adaptarse a los cambios", resume Leuchter.

7.

Sanz, E. (2012). Cerebro depresivo, cerebro hiperactivo.Recuperado de http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/cerebro-depresivo-cerebro-hiperactivo

8.

La anatomía del sarcasmo

La capacidad para entender el sarcasmo depende de una cuidadosa y organizada secuencia de destrezas cognitivas complejas localizadas en partes específicas del cerebro. Un reciente estudio publicado en la último número de la revista Neuropsicología de la American Psychological Association (APA), dirigido por un grupo de investigadores de la Universidad de Haifa (Israel), explica los posibles mecanismos por los que la mente es capaz de interpretar el contenido de las palabras dentro del contexto.

Para la evaluación del sarcasmo, se diseñó una tarea en la que los participantes debían entender las intenciones del interlocutor dentro de un contexto específico. Esta tarea requiere el uso de pensamiento social sofisticado y de la teoría de la mente. Los niños autistas, que presentan problemas para interpretar la ironía, categoría más general de comunicación en la que reside el sarcasmo, son un claro ejemplo de un mal funcionamiento de estos procesos mentales.

En el estudio participaron 25 personas con daño en el lóbulo prefrontal, 16 participantes con daño en el lóbulo posterior y 17 sujetos saludables (grupo control). La tarea consistía en escuchar unas historias breves, sarcásticas o neutrales, y evaluar su significado. Un ejemplo de historia sarcástica utilizada en el estudio fue: "Joe llegó a la oficina y nada más empezar la jornada, se sentó a descansar. Su jefe advirtió su comportamiento y le dijo: ‘Joe, no trabajes tan duro’" (el significado de su frase sería: "Eres un vago"). El mismo ejemplo en su versión neutral sería: "Joe vino a la oficina e inmediatamente empezó a trabajar. Su jefe advirtió su comportamiento y le dijo: ‘Joe no trabajes tan duro’" (el significado de la frase en este contexto sería: "Eres un trabajador muy exigente").

Los participantes con daño prefrontal mostraron serias dificultades en la comprensión del sarcasmo en comparación con el grupo con lesión en el lóbulo posterior y el grupo control. Además, se observó que dentro del grupo de participantes con lesión en el lóbulo prefrontal, aquéllos que presentaron daños en la región ventromedial derecha, fueron los que mostraron un peor rendimiento en la comprensión del sarcasmo.

Los resultados encajan con lo que conocemos acerca de la anatomía del cerebro. El córtex prefrontal está implicado en el procesamiento del lenguaje práctico y de la cognición social compleja, por lo que explica que los participantes con lesión en esta región del cerebro presenten fallos en la comprensión del sarcasmo. Al mismo tiempo, la lesión del área ventromedial, que está implicada en la personalidad y en la conducta social, produce errores en el entendimiento del sarcasmo y también en la comprensión de los indicadores sociales, de la respuesta empática y en el reconocimiento de las emociones.

El estudio subraya la importancia del tamaño de la lesión en las sub-regiones del lóbulo frontal ya que la extensión de la lesión en la región ventromedial derecha correlacionó significativamente con el rendimiento en la tarea de sarcasmo: los que peor rendimiento obtuvieron en la tarea fueron los participantes con lesiones más amplias.

Shamay-Tsoory y sus colaboradores, autores de este estudio, proponen una red neuronal para el procesamiento del lenguaje sarcástico:

-

El córtex del lenguaje situado en el hemisferio izquierdo interpreta el significado literal de las palabras.

-

El lóbulo frontal y el hemisferio derecho procesan el contexto social, emocional e intencional, identificando la contradicción existente entre el significado literal y el contexto.

-

El área ventromedial derecha del córtex prefrontal integra el significado literal con el conocimiento emocional y social de la situación, facilitando que la persona determine el verdadero significado.

Según los autores, cualquier lesión en cada una de las regiones implicadas en esta red podría dañar la capacidad de entender el sarcasmo. La implicación de estas áreas en la comprensión del sarcasmo pone en evidencia la relación entre el lenguaje y la cognición social.

Shamay-Tsoory, S.G., Tomer, R., Aharon-Peretz, J. (2008). "The Neuroanatomical Basis of Understanding Sarcasm and Its Relationship to Social Cognition", Neuropsychology, 19 (3), 288-300.

9.

¿Qué sucede en tu cerebro cuando se te ocurre una idea?

Instantes antes de resolver un problema, la "bombilla" cerebral se nos enciende en una zona conocida como corteza cingulada anterior. Los científicos han demostrado que las neuronas de esta área se ponen en marcha especialmente si estamos de buen humor, por lo que recomiendan jugar en el trabajo para estimular la creatividad.

Por otra parte, las mejores ideas surgen cuando estamos aparentemente "distraídos" porque, en realidad, se trata de "un estado mucho más activo de lo que imaginamos, más incluso del que requiere un razonamiento complejo", tal y como concluía Kalina Christoff, de la Universidad British Columbia (Canadá), en un artículo publicado hace algún tiempo en la revista PNAS. Combinando piezas del rompecabezas de lo que nos preocupa, el cerebro hace conexiones e identifica patrones en la información que tiene, hasta que todo cristaliza en una idea que calificamos de "repentina".

Estudiando las ondas cerebrales, el investigador británico Joydeep Bhattachar incluso ha descubierto un patrón de actividad en la corteza frontal derecha que permite adivinar quién está a punto de tener una idea ocho segundos antes de que el propio sujeto experimente el conocido como momento "¡Eureka!". "Es asombroso: durante cierto tiempo el cerebro conoce la solución pero nosotros no", reflexiona Bhattachar.

Sanz, E. (2012).¿Qué sucede en tu cerebro cuando se te ocurre una idea?. Recuperado de http://www.muyinteresante.es/ciencia/preguntas-respuestas/ique-ocurre-en-tu-cerebro-cuando-se-te-ocurre-una-idea

10.

¿A qué edad madura el cerebro?

Un estudio del Instituto de Neurociencia Cognitiva de Londres sugiere que el cerebrocontinúa desarrollándose después de la infancia y la pubertad y que no está totalmente maduro hasta que superamos los 30 años, e incluso después de cumplir los 40. Los hallazgos contradicen teorías previas que apuntaban a una maduración cerebral mucho más temprana.

Los resultados de la investigación, dirigida por la neurocientífica Sarah-Jayne Blakemore, sugieren que el córtex prefrontal es la zona que experimenta un período de desarrollo más prolongado. Esta región cerebral es importante para funciones cognitivas superiores como la planificación y la toma de decisiones. Además, juega un papel clave en el comportamiento social, la empatía y la interacción con otros individuos, y en ella residen algunos rasgos de la personalidad.

Sanz, E. (2010).¿A qué edad madura el cerebro?. Recuperado de http://www.muyinteresante.es/salud/preguntas-respuestas/ia-que-edad-madura-el-cerebro-humano

11.

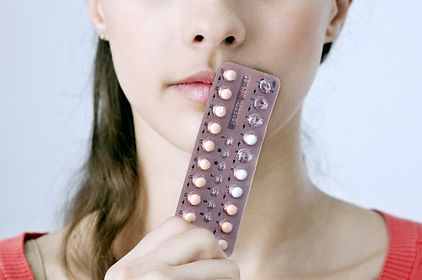

Oral Contraceptive Pill Could Be Altering The Physical Structure Of Your Brain

The pill is a very popular contraceptive choice for women, with around 100 million individuals worldwide currently using it. There is no doubt that it has helped revolutionize contraception, and most users report satisfaction, but it is also apparent that it can cause undesirable side effects in women. For example, many studies have demonstrated that its use is associated with metabolic and emotional effects, and one study even found it could influence a woman’s choice of partner.

Now, a new investigation is adding to the growing body of evidence that the pill may be associated with neurological alterations, with the discovery that oral contraceptives are linked to thinning in two different regions of the brain, possibly altering their function.

For the study, scientists at the University of California, Los Angeles (UCLA), investigated 90 women, 44 of whom were using oral contraceptives, whilst the others were naturally-cycling. They were interested in comparing the thickness and volumes of different brain regions that participate in two networks, the salience network and the default mode network. The formerfunctions to sort through all the internal and external stimuli we are presented with, like pain or a distant noise, in order to identify the most relevant for guiding behavior. The latter is most active when we are at rest, for example during daydreaming or thinking about the future.

As described in Human Brain Mapping, the researchers found that two particular regions, the lateral orbitofrontal cortex and the posterior cingulate cortex, tended to be thinner in those who were taking oral contraceptive pills. The lateral orbitofrontal cortex helps us regulate emotions and is thought to allow us to adapt our behavior in response to rewards or adversities, while the posterior cingulate cortex helps us evaluate our internal states. The researchers told Huffington Post that changes to the former could help to explain why some women experience negative emotional side effects, such as anxiety and depression, when they commence the pill.

Although the study cannot prove whether oral contraceptives are causing these alterations in brain morphology, or if they are merely indirectly linked to them, the findings are interesting because they contradict an earlier study. Back in 2010, scientists documentedthat women taking hormonal contraceptives had numerous cortical regions that were larger than those in women not using contraceptives. Once again, some of these regions were involved in regulating emotions.

As Medical News Today points out, given that sex hormones, like estrogen, strongly influence the brain and nervous system, it does make sense that hormonal contraceptives could be exerting side effects on these parts of the body. That being said, it is unclear at this stage as to whether the alterations observed so far are permanent, or disappear when a woman goes off the pill. Furthermore, we don’t know if they are actually causing changes in behavior or cognition, which is why further studies are needed.

Alford, J. (2015).Oral Contraceptive Pill Could Be Altering The Physical Structure Of Your Brain. IFLSCIENCE. Recuperado de http://www.iflscience.com/health-and-medicine/oral-contraceptive-pill-associated-changes-brain-structure

12.

Perfiles de consumo intensivo de alcohol en jóvenes.

Un fenómeno que en España favorece el actual patrón de consumo de alcohol juvenil es el botellón. A partir de una investigación financiada por el Plan Nacional sobre Drogas (2004-2007), se recogieron datos de 6.009 jóvenes entre 14 y 25 años en Alicante, Castellón y Valencia, considerando para este trabajo a los 2.807 jóvenes que realizan episodios de consumo intensivo de alcohol. Se han identificado cuatro grupos distintos de consumidores de riesgo intensivos en función de la edad, sexo, cantidad de alcohol consumida y años de consumo con perfiles característicos.

De los principales resultados de la investigación, que se resumen a continuación, se concluye que no todos los jóvenes que realizan un consumo intensivo de alcohol lo hacen por las mismas razones, lo que debería incidir en las alternativas propuestas a dicho consumo.

Principales resultados:

1. Los más jóvenes se inician cada vez más temprano en el consumo de alcohol y consideran el consumo de alcohol como facilitador de las relaciones sociales

2. Los jóvenes no son conscientes de las consecuencias negativas derivadas de su consumo, ni siquiera de la posibilidad desarrollar un proceso adictivo

3. Necesidad de plantear alternativas al consumo de alcohol diferentes para cada grupo

Limitaciones del estudio

Es importante reconocer que existe una limitación en los resultados obtenidos, ya que tan sólo se ha entrevistado a estudiantes por la dificultad que supone poder acceder y evaluar con el mismo rigor a población de estas edades que no se encuentra escolarizada y realiza esta misma conducta. Sin embargo, con este estudio se obtiene una primera aproximación a los diferentes grupos de jóvenes que realizan episodios de consumo intensivo de alcohol. Además, no pueden generalizarse los resultados obtenidos a toda la población española. Por este motivo, sería interesante comprobar si en otras ciudades se obtienen resultados similares. Esto permitiría ajustar cualquier intervención de manera que resultase lo más efectiva posible, atendiendo a las peculiaridades de cada uno de los grupos que realizan un consumo de alcohol de riesgo intensivo dentro de la práctica del botellón